筒 きくちそう

「私にぴったりの筒があると聞いて」

ここに来る人は皆、口を揃えてそう言う。

うちは筒屋だ。

あなたにぴったりの筒を取り扱っている。

住宅地と商店街の端っこが交わり、駅から歩いてちょうど15分くらい、どことなく空白感のある、中途半端に寂れていて、人通りの多いだけの路地。

約20m四方の土地に立つ小振りな倉庫は、「筒売ります」の看板も目立つほどでもない。

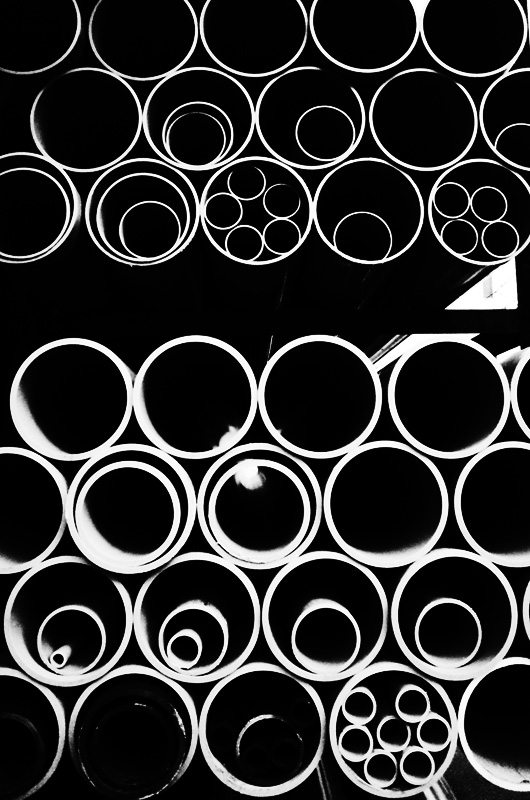

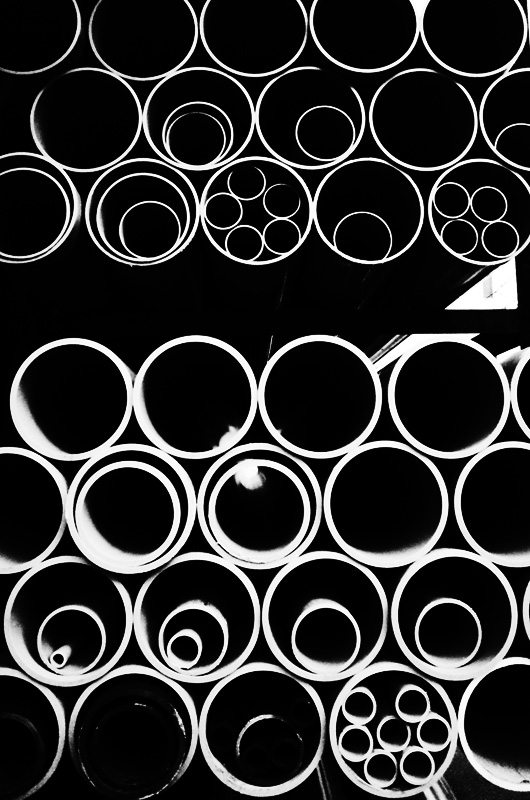

いざ入り口の前に立てば重そうに見える金属製の扉を開け、中へ。ありとあらゆる筒が高さ3mほどの高さの棚に納められ、入りきらない筒も所狭しと立て掛けられ、立て掛からない筒は積み上げられている。

圧巻というほどではないにせよ、迫力がないかといえばそんなことはない。筒の理想郷である。

色も長さも太さも材質もすべてが違う。

わざわざ探しても出会うことのないであろう、筒であると主張する以外には特に使い道のなさそうな筒たち。

筒屋とは何か。

よくわからない。

もし、あなたが今まさに筒を必要としていたとしたら気を悪くしないでほしいのだが、世にのさばるほとんどの人の人生には「私にぴったりの筒」などというものは必要ない。そう言い切ってしまっても差し支えないだろうと思う。

もし筒が万人に必要であれば筒屋はもっと儲かるはずだ。

筒など何に使うのか。そもそも、自分にぴったりの筒とは何か。何がどうぴったりなのか。ぴったりだからといって何なのか。

しかしこの世には、ある日突然、自分には筒のないことに気付き、それなら筒がないことを嘆き、しまいには筒を探して街をさ迷う。そんな人たちが少なからず存在する。

必要としている人がいるから売る。需要と供給の関係に則って、筒を売る商売が成立するのだ。

広告?広告は出したことがない。筒を探している人はここにたどり着く、そういうことになっている。

一般的に見れば非日常で特殊な商売の話というと、何か、現代社会に磨り切れた心がほっこりとするようなエピソードや、日々求められる丁寧なコミュニケーションに当てられた心を満たす感動的なエピソードを求められているかもしれないが、おそらくその期待には応えられない。

至極、淡々とした日常だ。

まず、筒を欲してやってきた客たちは、ドアを開けてすぐ目に入った筒の数に圧倒される。それから、途方に暮れる。

筒の無いことに気付いた、その形容しがたい喪失感に焦りと畏れを感じ筒屋を探したはずなのに、たどり着いた筒屋にはあまりに大量の筒。こんなたくさんの筒の中から私にぴったりの筒なんて見付かりっこない。

その絶望、哀しみは、大の大人が涙ぐむほどである。

そんな涙ぐみ、茫然かつ自失の客が驚かないように、わざと足音を立てながらゆっくり近付き、「こんなのどうでしょう?」と何となく見繕った筒を渡すのが私の仕事なのだ。

すると、客は途端に「ああ、まさに!まさにこれだ!私の探していた筒はこれなんだ!この色、この材質、この長さ、太さ、完璧だ!ありがとう!」とひとしきり感謝感激し、うやうやしく値札通りの金額を払い、大事そうに筒を抱え帰っていく。毎日毎回これの繰り返しなのだ。

筒で食ってる本人が言うのも何だが、よくわからない商売である。

正直なところ、私だって特に何か確信があって筒を選ぶわけじゃない。客を見て、なんとなく、しかしまるで何か意味ありげに選ぶふりをして、目についたよさげな筒を客に差し出す。人のそさそうに見える客には持ち運びが楽そうな筒、見るからに横柄そうな客には重くて長い筒、さわやかそうな客にはさわやかな色、全身から不幸がほとばしっている客には嫌味にならない程度に楽しそうな柄といった具合に。

滅多にトラブルが起きないのは、私に筒を見る目、人を見る目があるからだということにしておきたい。

それらの筒は先々代から世話になっているらしい筒専門の卸売業者から適当に買う。在庫を切らさなければ何だっていい。

値段はピンきりだ。100円のものもあれば、ここだけの話、ン千万円のものもある。もちろんそんな高い筒は売れたことはない。

筒を探す人も様々だ。

老若男女、人種も、仕事や立場もバラバラだ。先日は5歳の女の子が蛍光イエローのまぶしい筒を引きずって帰った。30円である。

筒を持って帰ってどうするのか。それは人それぞれであろうと思う。昔は床の間に飾っていたなんて話もある。

手にいれたことに満足して物置に放り込む人もいれば、帰り着く前に亡くしてしまう人もいる。毎日使う人も、それで商売を始める人も。いや、何の商売かは知らないが。

筒屋の夏は暇だ。真夏に筒を求める人は少ない。

客が1日2人来れば多い方で、誰も来ない日もある。

元来、筒屋は暇なもの。とはいえ、忙しい時がないわけでもない。

それは春、大気が花粉で満たされ、ごく薄い羽衣のような雲を通って拡散する日の光がまばゆい月曜日の午後。

春の客の多くは若者だ。年相応に小さい背中を丸めこみ、若さ特有の光彩をどこかで失ってしまった瞳を2歩先の地面に落とした土気色の表情たちが、店の前にまばらな行列を作ることもある。

対して秋冬には年寄りが多い。

理由はわからないが、そういうものなのだ。

理由がわからないのは、理由を聞かないからに他ならない。

自ら理由を語る人もいない。

他人に理由を語ることができる人間は、筒を必要としないのかもしれない。

私もここで筒を売っている理由を言わない。

と、言っている最中にも客が入ってきたようだ。

本日2人目なので、夏にしては多い方だ。もっともあなたが客であればの話だが。

汗でシャツが肌に貼りついていかにも暑そうである。黒いズボンと靴が見るからに暑苦しい。

倉庫は広いから冷房もきいていないが、それでも外よりは幾分かはましだろう。今年は猛暑のせいで、気を抜くと筒も凹んでしまったり曲がってしまったりして大変なのだ。筒は暑さに弱い。

どうであろう、今の彼を見ればさっき私の言ったことがわかるのではないか。入り口を入ってすぐのところで立ち尽くすのは、筒の森を目の当たりにして気圧されているからだろう。

ここからが私の出番だ。

あなたはこれからどうするのだね?

筒を買って帰る気はあるのかないのか。

ないか。

あなたみたいに筒を必要としてない風なのにここに来る人は珍しいからつい、普段は言わないようなことも語ってしまった。

じゃあ、私は彼に筒を見繕うとしようか。こんな暑い日に来たんだ、涼しげなものがいいだろう。ひんやりとした金属光沢、荒々しい表面のステッチが嵐のように冷たい風を感じさせる。もしくはこっちの竹製の青々しくまるで今水の中から引き上げたような。

おや、そうかい、帰るのかい。

もしあなたがいつか筒を、どうしても自分だけの筒を欲しくて仕方がなくなったときは、またここに来ると良い。

その日が訪れるかどうかはわからないが、ここにはたくさんの筒があるし、あなたにぴったりの筒もある。

今は忘れても構わないが、その時には思い出してほしい。

さあ、外はまだ日も高いから気をつけて。

駅は右にまっすぐ行けば線路だからそれをまた右だよ。

ご来店ありがとうございました。またのご贔屓を。

扉は見た目に違って軽々と開き、閉じた。

今日も筒屋はあなたにぴったりの筒を取り扱っている。

明日も明後日も来年も、ありとあらゆる筒を、ありとあらゆる人に見繕う。

つつがない日々に気付いてしまったあなたへ、筒のある豊かで満たされた人生を。

きくちそう

元デザイン屋さん。現在無職。

友人が塩ビ管の工場設備の管理者で、会うといつも辞めたいと言っているのですが、お題の写真を見たときに真っ先に思い出したのは彼のことでした。まぁ、内容とは全然関係ないんですが。